- トップページ

- 企業案内

- 会社沿革

HISTORY

会社沿革(星野楽器グループ)

| 1908年(明治41年) | 星野書店の楽器部として創業 |

|---|---|

| 1929年(昭和4年) | 合資会社星野楽器店を設立 |

| 1935年(昭和10年) | 弦楽器の製造をスタート |

| 1955年(昭和30年) | 現在地へ本社を移転 |

| 1962年(昭和37年) | エレキギター・ギターアンプの製造メーカー、多満製作所を設立 |

| 1972年(昭和47年) | アメリカ・ペンシルバニア州の楽器販売会社、ELGER CO.を合弁設立 |

| 1976年(昭和51年) | 瀬戸物流センター完成 |

| 1980年(昭和55年) | ELGER CO.をHOSHINO(U.S.A.)INC.に改組 |

| 1981年(昭和56年) | 合資会社星野楽器店を星野楽器株式会社に改組 多満製作所を星野楽器製造株式会社に改組 |

| 1982年(昭和57年) | 国内向け楽器販売会社、星野楽器販売株式会社を設立 |

| 1986年(昭和61年) | 星野楽器販売株式会社 東京営業所を開設 |

| 1987年(昭和62年) | ロサンゼルス駐在員事務所を開設 |

| 1988年(昭和63年) | 星野楽器製造株式会社の新工場を愛知県瀬戸市に竣工 星野楽器販売株式会社 大阪営業所を開設 |

| 1990年(平成2年) | ロサンゼルスにHOSHINO(U.S.A.)INC.の支店を開設 |

| 1999年(平成11年) | ドイツ・フランクフルトにヨ-ロッパ駐在員事務所を開設 星野楽器株式会社の社屋に新館完成 |

| 2000年(平成12年) | 星野楽器製造株式会社に新事務棟完成 |

| 2002年(平成14年) | オランダ・アウトホールンの楽器販売会社、SERLUI B.V.を買収 ドラムの製造メーカー、広州星野楽器製造有限公司を設立 韓国駐在員事務所を開設 |

| 2003年(平成15年) | ヨーロッパ駐在員事務所をオランダ・アウトホールンに移転 |

| 2004年(平成16年) | 広州星野楽器製造有限公司、生産開始 |

| 2005年(平成17年) | L.A.オフィスを移転 中国青島駐在員事務所を開設 |

| 2006年(平成18年) | 星野楽器販売株式会社の本社を愛知県瀬戸市に移転 |

| 2007年(平成19年) | SERLUI B.V.をHOSHINO BENELUX B.V.に社名変更 愛知県尾張旭市にアイバニーズ ギター開発センターを開設 |

| 2008年(平成20年) | 創業100周年を迎える |

| 2009年(平成21年) | 中国広州駐在員事務所を開設 星野楽器株式会社と星野楽器製造株式会社が合併 |

| 2010年(平成22年) | 瀬戸物流センターを愛知県尾張旭市に移転 |

| 2011年(平成23年) | 広州星野楽器貿易有限公司を設立 |

| 2013年(平成25年) | 星野楽器販売株式会社 東京営業所を台東区上野に移転 |

| 2014年(平成26年) | 星野楽器株式会社 新本社ビル完成 |

| 2017年(平成29年) | HOSHINO BENELUX B.V.をオランダ・マイドレヒトに移転し 同時に社名をHOSHINO EUROPE B.V.に変更 |

| 2023年(令和5年) | 愛知県尾張旭市にIbanez DIVISION 尾張旭オフィスを開設 |

星野楽器の軌跡

星野楽器の歴史をご紹介します。創業以来歩んできた道のりを通して、星野楽器の新たな一面を発見できるかもしれません。

出自:中部経済新聞「わが社のあゆみ」

創業

星野書店の楽器部として

出自:中部経済新聞「わが社のあゆみ」

創業

星野書店の楽器部として

星野楽器は、1908年(明治41年)に星野書店の楽器部として創業、書店が扱う教科書にあった唱歌用にと、オルガンの注文を受けたことが発端でした。この「楽器部」の責任者が創業者であった故星野義太郎で、その4人の息子、長男良平、二男純平、三男政雄、四男義裕が手を携えながら、今日の星野グループを築き上げて行くことになります。

合資会社星野楽器店として独立

戦前の楽器販売とIbanezの由来

1929年(昭和4年)には合資会社星野楽器店として独立、本格的に楽器の国内への卸売り販売を開始しました。当時経営の中心であった長男良平が語学力に長け、海外志向が強かったことから、洋楽器などの輸入販売に力を入れ始めます。1929年(昭和4年)、スペインから当時名門といわれた「イバニエズ・サルバドール社」の弦楽器直輸入に成功したのを皮切りに、それ以後、チェコスロバキアから管楽器、アメリカからは弦楽器の付属品などをダイレクトに仕入れるようになります。今では世界的なブランド「Ibanez(アイバニーズ)」の名前も、このギターの輸入に由来しています。当時は楽器のほかにも、トランプや麻雀パイなども扱っており、中京地区に麻雀を普及させる契機を作ったのは星野楽器といっても過言ではありません。ちょっと意外ではありませんか?

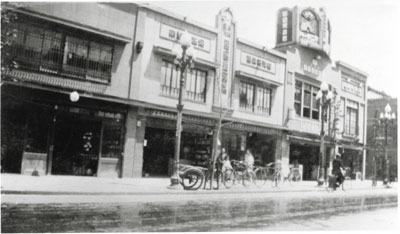

1930年(昭和5年)ごろの星野楽器店

Ibanez ギターの誕生

自社でギター製造を開始

当時の発展の背景として、戦前のなんとなく殺伐とした世相や、次第に強まる軍国主義の中で、人々が娯楽や芸術を求め、楽器の普及が進んだことが挙げられます。

需要が安定するにつれ、自社でも楽器を生産すべきだという方針が強まり、1935年(昭和10年)、ついに自社でギターの製造を手掛けるようになりました。Ibanezギターの誕生です。

弦楽器発祥の地と言われる名古屋という土地柄、技術力を持った優秀な職人が多くおり、製品としての完成度も高かったことは、「さすがに外国製品は音色がいい」と、音楽ファンから舶来品と勘違いされることもあったというエピソードからも伺うことができます。

戦災による苦難

戦後の再出発

残念ながら、ギターの製造は軌道に乗りかけたころに第二次大戦を迎えます。楽器は不要不急商品の一番手に挙げられ、楽器の製造販売を続けることが困難になっていきます。戦況が不利になるにつれて4兄弟も次々と招集され、ついには事業を断念せざるを得ませんでした。そして1944年(昭和19年)3月10 日の名古屋大空襲で、社屋、工場ともに全焼してしまいます。

戦争ですべてを消失してしまったものの、幸いなことに出征した4兄弟は無事帰還、1948年(昭和23年)バラック建てよりいくらかましな程度の店舗で営業を開始し、再出発を図ります。

ところが戦後の混乱と復興の最中、売上はなかなか伸びません。星野義裕は当時の状況を次のように語ります。「楽器業界は戦後独立した業者が乱立し、そのうえ売る商品もなく、全く商売にならない。学生上がりの者や戦地帰りの若いわれわれにとっては、戦前と状況が何もかも一変してしまい、精神的にも肉体的にもこの当時がもっともこたえましたね。今から思えばいい経験をしたと思います。戦前のノレンを頼りに国内での商いのできる状態でないことが、私どもの目を海外へ向けさせたのでした」。

楽器製造の再開

べっ甲製のピックがきっかけ

こうした国内の混乱に加え、二男純平が外語大学出で英語もできたことから、社内には海外進出熱が熟成されていきました

そんな折、通産省管轄の興業品貿易公団に「べっ甲」の在庫が多くあるという話を四男義裕が聞きつけます。早速、付き合いのあったかんざし職人にギターの弦を弾くピックを試作してもらい、戦前に取引のあったアメリカの顧客に送ったところ、すぐに大量の注文が入り、これが楽器製造を再開するきっかけになりました。

その後、ピックの輸出先からギターの注文が入り、アメリカや香港向けにギターの製造・輸出を拡大していきます。

再建努力の成果

本社の移転と海外市場への特化

1969年(昭和44年)ごろの星野楽器店

戦後数年間の再建努力の結果、戦前に30数年間かけて培った星野楽器の評価をある程度まで回復することができ、1955年(昭和30年)、現在の名古屋市東区橦木町に本社を移転します。当時は、平屋建ての木造社屋でした。

長年培ってきた国内市場を捨て、海外市場への特化を決断したのも、同じ時期の1955年(昭和30年)。日本の楽器市場は海外に比べ未成熟なこと、当時は輸出振興策がとられ、さまざまな優遇策の恩恵にあずかることができたことなどが理由でした。

当時、海外ではロカビリーやビートルズの登場で世界的なエレキギターブームが巻き起こっており、その流れに乗って海外での足場を築くことに成功したのでした。

この後も、歴史は続きます。

1962年(昭和37年) エレキギター、ギターアンプの製造メーカーを設立

1965年(昭和40年) ドラムの生産を開始

1971年(昭和46年) アメリカ現地法人を設立

1982年(昭和57年) 国内向け楽器販売会社を設立

1987年(昭和62年) ロサンゼルスに駐在員事務所を開設

2002年(平成14年) 中国広州にドラムの製造メーカーを設立

2008年(平成20年) 創業100周年を迎える